多くの患者さんが悩まされている「痛み」

この痛みを正しく理解するために「疼痛学」という学問が重要です。

しかし日本では、疼痛学をしっかり学んでいる医療従事者がまだ少ないのが現状です。

国際疼痛学会(International Association for the Study of Pain:ISAP)

による2020年の痛みの定義は次のようにされています。

「組織の実質的あるいは潜在的な傷害に結びつく不快な感覚・情動体験、あるいはそのような傷害を表す言葉を使って述べられる不快な感覚・情動体験」

ちょっと難しい言葉なので、分かりやすくお伝えすると

「痛み」というのは、

身体を傷めたときに感じる「嫌な感覚」のことです。

例えば、転んで膝をすりむいたときに『痛い!』って感じますよね?

痛みは、身体を傷めたときに感じることが多いですが身体を傷めそうだと感じるときにも痛みを感じることがあります。

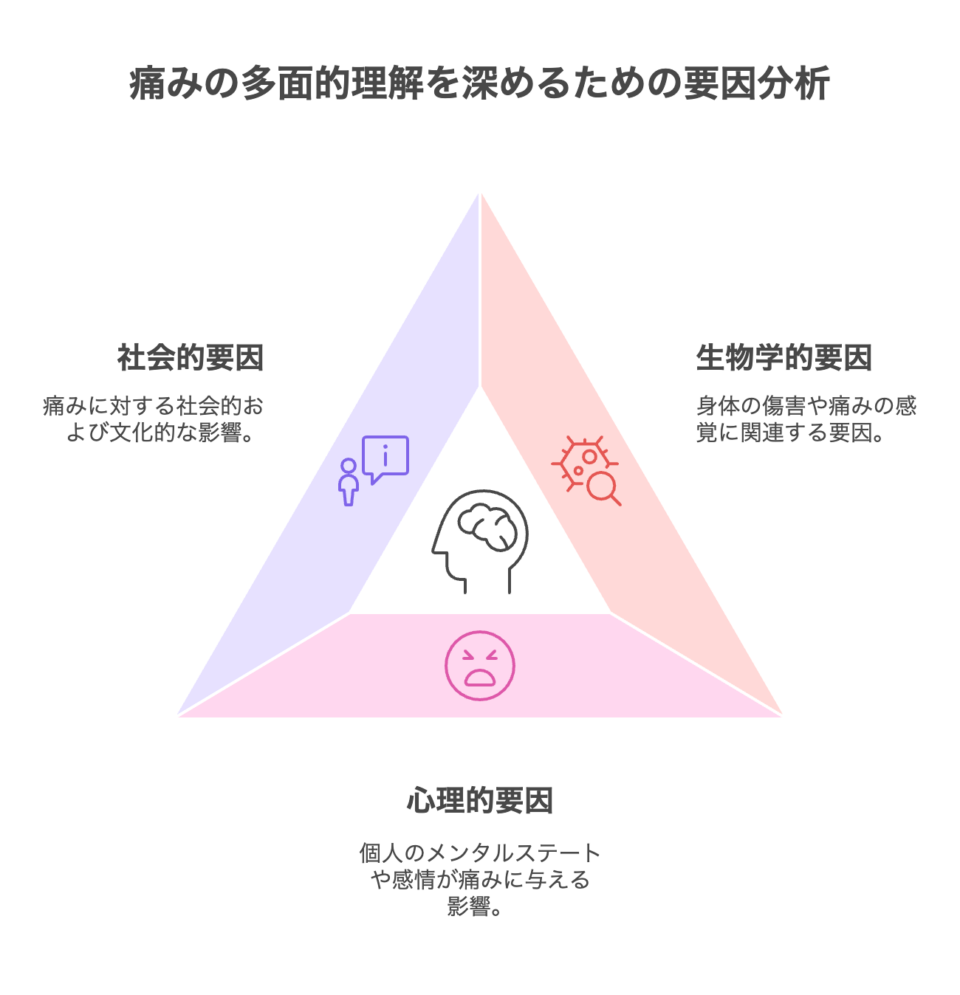

それは、その人のこれまでの人生の体験(生物的要因、心理的要因、社会的要因)によって影響を受けるとされています。

痛みと組織の関係性

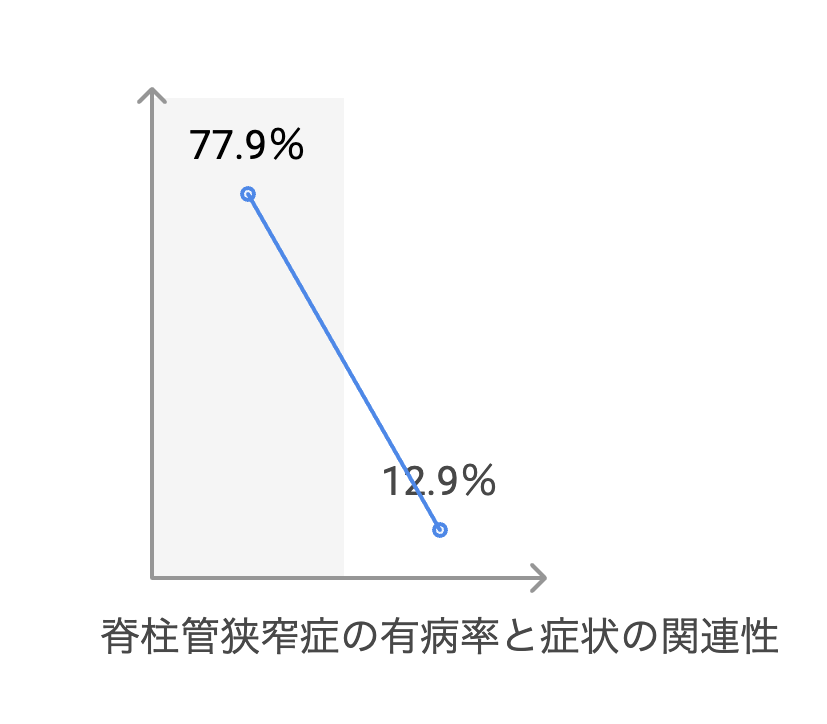

この話をしていく上で、とても興味深い研究データがあります。

2013年に和歌山県立医科大学が行った

「一般住民における腰部脊柱管狭窄症の画像と臨床症状の関連性」の研究結果です。

この研究では、50歳以上(平均年齢66.9歳)の一般の人938名を無作為にMRI検査を行い、その結果が次のような報告がされました。

77.9%の人に中等度以上の脊柱管狭窄があった。

そのうち、症状を有していたのは12.9%だった。

つまり

「画像上異常な所見が8割近くの人に見つかったの

にも関わらず、実際に症状を訴えていたのは1割強」

この結果に驚かれる方も多いのではないでしょうか。

この研究結果から分かるように

痛みと組織の損傷の関係性は非常に薄いです。

組織が損傷していなくても痛みを感じることがありますし

非常に大きな組織の損傷があっても痛みがないこともあります。

私たちはどのようにして痛みを感じているのか

ここでは

ニューロマトリックス理論の視点から説明をしていきたいと思います。

従来、痛みは身体の損傷や刺激が神経を通じて脳に伝わる過程で生じるものと考えられていました。

しかし、ニューロマトリックス理論では、

・その人が今いる環境

・身体に入ってくる感覚入力

・身体が受ける侵害刺激

・神経細胞の興奮、抑制を行う神経伝達物質

これらの外部から受ける

さまざまな刺激が脳にインプットされ

脳内の複雑なネットワークによって精査され

痛みというアウトプットを行うとされています。

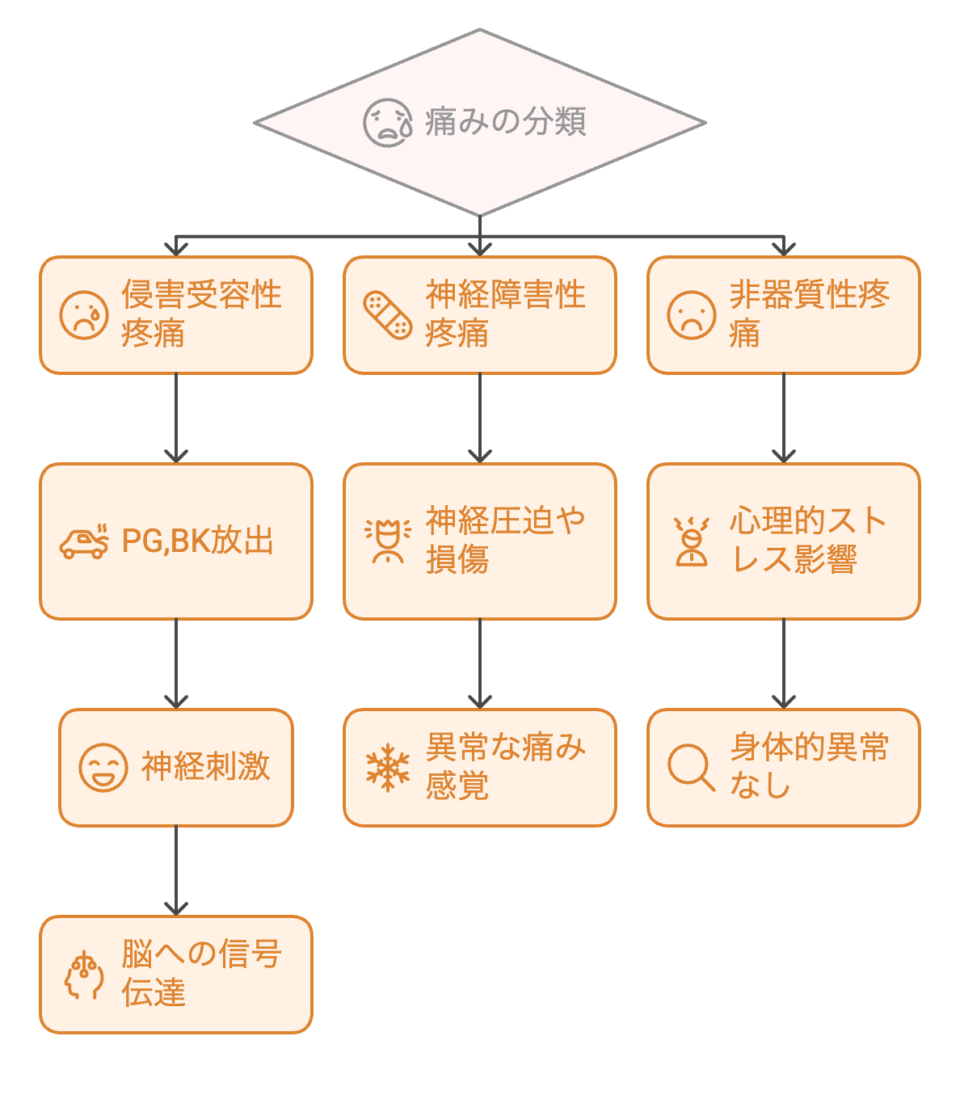

痛みの分類

痛みは次の3つの分類に分けることができます。

- 侵害受容性疼痛

- 神経障害性疼痛

- 非器質性(心因性)疼痛

侵害受容性疼痛

侵害受容性疼痛とは

組織が傷ついたり損傷したりした際に感じる痛みです。

この痛みは、「侵害受容器」と呼ばれる痛みの感知器が刺激されることによって生じます。

侵害受容器は主に皮膚や内臓に分布しており、

例えば切り傷や打撲、骨折、熱傷(やけど)など、身体が傷ついたときに反応します。

この痛みのメカニズムは、損傷があると、傷ついた組織から「プロスタグランジン(PG)」や「ブラジキニン(BK)」といった発痛物質が放出され、これらの物質が末梢の神経(侵害受容器)を刺激します。

その結果、脳に痛みとして伝わり、私たちは痛みを感じるのです。

簡単に言うと、侵害受容性疼痛は、体が損傷を受けたときに発痛物質が神経を刺激し、その刺激が痛みとして認識される仕組みです。

神経障害性疼痛

神経障害性疼痛とは

抹消神経が圧迫、締め付け、損傷、熱刺激、化学的な刺激などで傷つけられたことによって起こる痛みです。

腰椎椎間板ヘルニア、坐骨神経痛、頚椎症、脊髄損傷後の痛み、帯状疱疹後の神経痛、糖尿病性神経障害、脳卒中後の痛み(中枢性疾患)

これらの疾患の場合、次のような症状が現れることがあります

・痛みに対する過敏反応

・普通なら痛みを感じない刺激でも痛む

・焼けるような痛み

・電気が走るような痛み

・発汗異常や皮膚の温度変化など、交感神経の過剰反応による症状

簡単に言うと、何らかの原因で神経がダメージを受けた結果、普通では起こらない異常な痛みや感覚が生じる状態です。

非器質性(心因性)疼痛

非器質性(心因性)疼痛とは

身体の組織や機能に目立った異常が見つからない、または異常があっても痛みの訴えと一致しない痛みのことです。

この痛みは、脳が痛みを抑える働きがうまくいかなくなることで起こると考えられています。

また、心理的なストレスや社会的な要因が痛みに大きく関係しています。

この状態では、全身に広がる痛みや、うつ症状、睡眠障害、意欲や食欲の低下、疲労感といった症状が現れます。

具体的には、以下のような疾患が含まれます

・慢性腰痛

・線維筋痛症

・顎関節症

・過敏性腸症候群

・不定愁訴(はっきりとした原因がわからない体の不調)

痛みにはここまで説明をした3つでは説明のつかない痛みもあります。

細かく分類していくと

社会的な痛み、心理的な痛み、食生活、腸内環境、睡眠、運動、喫煙、アルコール、居住環境など

さまざまな要因と痛みは関係があります。

当院では、患者さんの状況をあらゆる視点から詳細に理解し

全国的に有名な治療院での長年の修行で身につけた鍼と整体を組み合わせた治療法で身体の痛みにアプローチしていきます。

整体で痛みを取るだけだはなく、

鍼も組み合わせる事でどこよりも早く痛みを取ることができます。

また鍼は自律神経を整える効果もあるので、再発のしにいく身体を作ることを目指していきます!

お電話ありがとうございます、

鍼灸整体院 〜ゆう〜でございます。